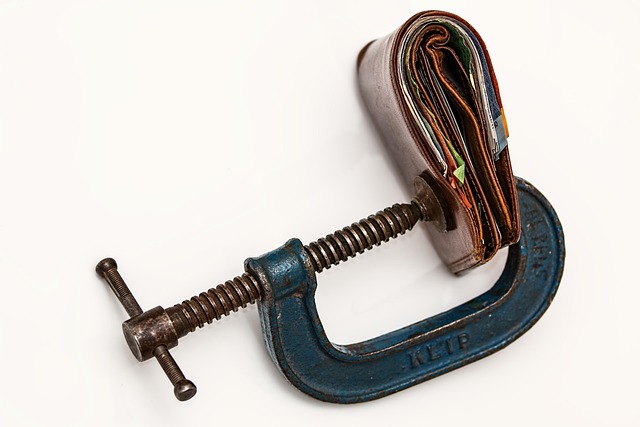

通货膨胀是指经济中物价总水平在一段时期内持续且普遍上涨的现象,导致货币购买力下降。通俗来说,就是“钱变得更不值钱了”,相同金额的货币能购买的商品或服务减少。

主要特征

- 持续性:短期价格波动(如季节性涨价)不算通胀,需持续一段时间。

- 普遍性:大部分商品和服务价格普遍上涨,而非个别商品。

衡量指标

- 消费者价格指数(CPI):追踪一篮子日常消费品和服务的价格变化。

- 生产者价格指数(PPI):反映生产环节的原材料和半成品价格变动。

- GDP平减指数:基于国内生产总值(GDP)计算的整体物价水平。

常见原因

- 需求拉动型:总需求超过总供给(如货币增发、消费激增)。

- 成本推动型:生产成本上升(如油价上涨、工资提高)推高价格。

- 货币超发:中央银行过度增加货币供应,导致货币贬值。

- 预期因素:公众对未来通胀的预期可能促使提前消费或涨价。

影响

- 负面:

- 降低民众实际收入,尤其固定收入者(如退休金)。

- 储蓄贬值,抑制长期投资。

- 扭曲价格信号,影响资源配置效率。

- 极端情况(恶性通胀)可能导致经济崩溃(如1920年代德国、近年委内瑞拉)。

- 正面:

- 温和通胀(如2%-3%)可能刺激消费和投资,促进经济增长。

应对措施

- 货币政策:央行通过加息、减少货币供应等方式抑制通胀。

- 财政政策:政府削减开支或增税以减少需求。

- 价格管制:临时限制关键商品价格(可能扭曲市场)。

- 供应侧改革:提升生产效率,降低成本。

相关概念

- 通货紧缩:物价持续下降,可能导致经济萎缩。

- 滞胀:高通胀与高失业、经济停滞并存,治理难度大。

例如,若一国的CPI年增长率从2%升至5%,表明通胀加剧,居民需花费更多钱购买同样的商品。央行可能因此加息,以抑制过热的经济活动。

享享科技 - 区块链数字货币信息平台-官方

享享科技 - 区块链数字货币信息平台-官方